Emiliano José*

João Batista de Lima e Silva firmou-se como talentoso, competente jornalista, reconhecido por todos de sua geração. Notoriedade nacional, ele ganhou quando do controverso XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado em fevereiro de 1956.

Nikita Kruschev resolvera espremer o tumor do estalinismo, e os crimes de Stálin foram revelados no encontro, como se tantos dos denunciantes não fossem cúmplices. Como se sabe, foi um choque muito grande para a militância comunista, acostumada até ali a ver no dirigente comunista o grande herói, até porque tivera inegavelmente papel essencial na derrota do nazifascismo – a URSS fora a principal responsável pela vitória contra a barbárie: disso ninguém há de esquecer, ou ao menos não deveria em respeito à história.

Esse mérito, no entanto, não podia deixar de lado a monstruosidade dos crimes de Stálin, agora então denunciados, e não por adversários, mas pelo principal dirigente da URSS à época. Surge o homem arbitrário, praticante de um sem número de atrocidades contra seus próprios companheiros, muitos deles executados por simplesmente discordarem dele.

O Relatório Kruschev cai como uma bomba sobre a cabeça dos comunistas de todo o mundo. O PCB não ficou de fora. As informações chegaram um pouco tardiamente à militância partidária e a direção do PCB não queria confusão. Pretendia abafar a discussão, evitar o alastramento, num estilo muito próprio do estalinismo. Prestes, principal dirigente do partido, escreveu documento: propôs parar por ali o debate, numa carta endereçada ao Comitê Central do PCB.

Política de avestruz. Como se pudesse dar um basta ao debate, dizia ser inadmissível quaisquer ataques à União Soviética e ao Partido da União Soviética, ao baluarte do socialismo no mundo e ao Partido que dirige a construção do comunismo.

A reação veio da militância jornalística do partido.

Osvaldo Peralva, jornalista, diretor de publicações do PCB, mexeu-se. Propôs a Maurício Pinto Ferreira, do jornal Emancipação, a elaboração de uma carta ao jornal Voz Operária, órgão central do PCB, estranhando o silêncio em relação às denúncias do XX Congresso do PCUS. Logo, conforme o combinado, João Batista de Lima e Silva, redator de Voz Operária, deveria entrar em campo, respondendo à carta de Ferreira.

E aí veio o texto a ficar para a história: Não se pode adiar uma discussão que já se iniciou em todas as cabeças, da lavra de João Batista. Resolveu dar a cara a tapa. Naquele tempo, desafiar o partido assim, abertamente, não era tão simples. Requeria muita coragem. E estofo intelectual. Ele reunia os dois atributos. No dia 6 de outubro de 1956, publica o artigo no Voz Operária. Argumentava o óbvio: a discussão já havia começado e se não se criasse ambiente para o desenvolvimento dela, o partido não chegaria a um consistente clima de unidade, não haveria unidade de ação.

Defendia a autenticidade do Relatório Kruschev, contestado pelo núcleo dirigente do partido. Não hesitava em criticar a direção, propunha a correção dos erros, e um debate em clima democrático. Veio então a carta de Prestes, também conhecida como Carta Rolha. O partido viveria, então, uma demorada crise. Não vamos explorar tal crise nos limites desse texto.

Pretendeu-se até aqui evidenciar a ousadia de João Batista. Ousadia, coragem nascidas da militância comunista, e facilitada pelo papel essencial dele na Voz Operária. Um texto como aquele não poderia ser publicado sem a bênção do Comitê Central, e ele não foi pedir tal bênção, algo imperdoável naqueles tempos. A iniciativa dele recebeu apoio de intelectuais importantes. Jorge Amado tornou pública no jornal Imprensa Popular calorosa correspondência:

Meu querido Batista:

Venho de ler teu artigo na Voz (“Não se pode adiar uma discussão que já se iniciou em todas as cabeças”) e apresso-me em trazer-te meu abraço e minhas felicitações. Artigo pioneiro, artigo necessário, abrindo um debate que está em ‘todas as cabeças’ que, como ainda não saiu das cabeças, sufoca todos os peitos, impede toda a ação, todo o trabalho, pois ninguém pode ter entusiasmo (falo, é claro, de gente honesta e sã e não de oportunistas e carreiristas) quando se sente cercado de sangue e lama e quando as consciências exigem que uma profunda, clara, completa e absolutamente livre análise dos erros seja feita, e de público, da qual todos nós participemos, desde o mais alto dirigente até a grande massa, que é a nossa própria razão de existir.

Retomo aqui, nesse texto, amizades e admirações de Luís Henrique Dias Tavares, notável historiador baiano, também jornalista, vida profissional iniciada em O Momento, meados da década de 1940. Sucedi ao historiador na Academia de Letras da Bahia, tomando posse em março de 2021. Tavares encontra João Batista de Lima e Silva n´O Momento, e o define, em entrevista à professora Sônia Serra, da UFBA: inesquecível e saudoso amigo, o grande mestre do jornalismo nessa ocasião.

Na redação, encontra também, como revelado na mesma entrevista, Mário Alves, Alberto Vita, Almir Matos e Alberto Passos Guimarães, além de João Falcão. Destaca, repita-se, o grande mestre João Batista de Lima e Silva. Vão se reencontrar no final dos anos 1950, os dois na condição de jornalistas, não obstante Tavares já grande historiador, aí já no Jornal da Bahia.

Batista veio parar na Bahia, onde já estivera anteriormente. Aos trancos e barrancos, João Falcão, também dos insatisfeitos com a situação herdada do estalinismo, e isso depois de duas décadas de militância clandestina, resolve fundar um jornal. O passo inicial foi dada com uma sucata, uma velha Marinoni, de 1917.

Uma escolinha de jornalismo foi instalada no edifício Antônio Ferreira, à rua Chile, 5, escritório de Falcão, sob a direção de Ariovaldo Mattos e José Gorender. O jornal contratou vários jornalistas egressos d’O Momento, jornal do PCB, cujas atividades haviam sido encerradas em 1957, e cuja iniciativa havia também sido de João Falcão.

Falcão dá a lista dos primeiros profissionais contratados, nessa ordem: João Batista de Lima e Silva, Alberto Vita, Almir Mattos, Flávio Costa, Ariovaldo Mattos, José Gorender, Inácio Alencar, Luís Henrique Dias Tavares, Arquimedes Gonzaga, Nelson Araújo e Jair Gramacho.

Primeira edição do Jornal da Bahia, 21 de setembro de 1958. João Falcão anuncia o redator-chefe: João Batista de Lima e Silva – sabia a quem entregava o destino da redação. Dela, dessa redação, o professor Muniz Sodré se recorda com carinho, admiração. Chegado ao jornal em 1959, aos 17 anos, fala de Glauber Rocha, Flávio Costa, Ariovaldo Matos, Heron de Alencar, Osvaldo Peralva, José Gorender, Gerard Luzier, tantos outros. Detém-se ao falar em João Batista de Lima e Silva: um dos melhores profissionais que conheci em minha vida, sempre louvado.

João Batista chegara de volta à Bahia, depois da rebelião contra o estalinismo. Como jornalista, era o máximo, especialmente no comando da redação do jornal, desde que o JB a intentava introduzir um tipo de jornalismo moderno, distante do espírito conservador, passadista, que ainda predominava nas redações dos concorrentes, vistas como cultivadoras do atraso, em cobertura, apresentação e narrativa dos fatos – é depoimento de Florisvaldo Mattos.

Jornalista, poeta, Mattos chefiou redações. Chegou ao Jornal da Bahia em 17 de julho de 1958, quando então conhece João Batista, levado por Glauber Rocha para compor a primeira redação do jornal. Amigos de vida inteira.

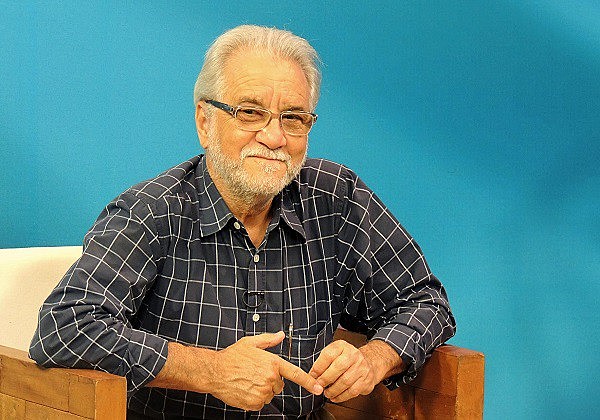

De aparência calma, sorriso quase nenhum, fala contida. Cordial e atencioso, modelo de homem culto e de profissional experiente. Tinha tudo a ensinar em matéria de conteúdo e redação de reportagens, de comentários sobre fatos, queria sempre linguagem a facilitar a legibilidade, e sabia orientar a valorização dos destaques a ocupar a primeira página e os cabeçalhos das páginas internas. Assim, Florisvaldo Mattos o via. Além de tudo, marcou a passagem dele pelo jornalismo baiano como excepcional editorialista.

– A capacidade e a lucidez de seleção dos fatos a comentar, como sendo a voz do jornal, fizeram com que seus editoriais se tornassem um exemplo em ideias, estilo, seleção e interpretação dos fatos, pertencessem à ordem política, social ou cultural – avalia Mattos.

Numa reforma editorial, o Jornal da Bahia decidiu: editoriais deviam vir assinados com as iniciais do diário: JB. Tão forte o nome de João Batista, a ponto de muita gente acreditar ser a assinatura dele próprio, João Batista – afinal, era, então, o autor. Por que não? Foi também professor do curso de Sociologia, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia.

Estava já na fase do descanso, de não querer tanta estrepolia, agitação, jornalismo é isso sempre, e é surpreendido com um convite: ser o redator-chefe de novo jornal a caminho, o Correio da Bahia, de propriedade do todo-poderoso Antônio Carlos Magalhães. ACM o convidou, não lhe importando passado ligado ao PCB, carreira de jornalista iniciada em O Momento, uma das principais figuras da Voz Operária, ex–redator-chefe do Jornal da Bahia, objeto de tenaz perseguição por parte do próprio ACM quando governador biônico.

É conhecida a tradição dos empresários da comunicação no país: gostavam de contratar jornalistas de esquerda. Tinham ciência da capacidade de trabalho deles e da cultura de tais profissionais, e tudo isso era fundamental para colocar o bonde pra andar. Linha editorial de cada veículo seguraria quaisquer arroubos. E com eles, qualidade garantida. ACM não fugiu à regra, e por isso foi atrás de João Batista.

O convite foi feito no início do segundo semestre de 1977, e recusado. Não propriamente por razões ideológicas. Lima e Silva andava adoentado. Não dava mais. Testemunhou os primeiros meses da publicação. Fundado em 20 de dezembro de 1978, o Correio da Bahia passou a circular a partir de 15 de janeiro de 1979. Batista, como era chamado, morre nove meses depois, 15 de setembro.

Com o jornal, ACM ia montando o portentoso aparato de comunicação dele, cuja ampliação acontecerá em 1986, quando num acordo com Roberto Marinho consegue ser o transmissor da Rede Globo no estado, dando um golpe em Luiz Viana Filho, até então o detentor daquele direito. A Rede Bahia em pouco tempo chegará a todo o estado e será âncora essencial para a retomada do poder em 1990, depois da estrondosa derrota para Waldir Pires exatamente no ano de 1986.

João Batista é parte de uma geração de jornalistas baianos a marcar época, cujo desenvolvimento se deu principalmente a partir da imprensa comunista, mais especificamente vinculada ao PCB, e mais tarde boa parte dela se desliga do partido, especialmente a partir da crise logo depois dos meados dos anos 50. Um contingente permaneceu na Bahia, alguns ocuparam funções em redações de outros estados. Dessa geração há muito a dizer. Fica a dívida.

Referências

CADENA, Nelson. Correio: 40 anos de inovação. Salvador: Empresa Baiana de Jornalismo, 2019.

FALCÃO, João. Não Deixe Esta Chama Se Apagar: história do Jornal da Bahia. Rio de Janeiro: Revan, 2006.

HERZ, Daniel. A História Secreta da Rede Globo. Porto Alegre: Tchê Editora, 1987.

MATTOS, Florisvaldo. João Batista. Mensagem recebida por . 18 ago.2021.

SILVEIRA, Éder da Silva. Dissidência Comunista: da cisão do PCB à formação do PCBR na década de 1960. Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral. Brasília, jul. 2013. Disponível em: .Acesso em: 28 jan. 2022.

SODRÉ, Muniz. “Diário arretado, celeiro de craques”. Observatório da Imprensa. São Paulo, 10 out. 2006.

TAVARES, Luís Henrique Dias. [Trajetória no jornal O Momento]. Entrevista concedida a Sônia Serra. Sal

____

*Jornalista, professor, escritor.

Nossas colunas contam com diferentes autores e colaboradores. As opiniões expostas nos textos não necessariamente refletem o posicionamento da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).